Много ведется разговоров о том, что русская религиозная мысль, религиозная философия – нечто особое, специфичное, сильно непохожее, например, на аналогичную мысль западноевропейскую. Это огромная тема, а у нас всего три лекции. Но попытаемся за это короткое время как-то этих вопросов коснуться: в чем именно специфика русской религиозной мысли, чем она обусловлена, какие вопросы для русской религиозной мысли являются ключевыми, и как некоторые наиболее видные русские философы пытались их решать.

Конечно, правда то, что русская религиозная мысль прошла путь, достаточно отличный от пути западной мысли – просто потому, что история самой России отличается от истории Запада. Как, собственно, и в целом христианский Восток и христианский Запад имеют разные исторические судьбы. Таким образом, специфика русской религиозности и русской мысли формируется на пересечении двух исторических специфик: православия как восточного христианства и самой России.

Попытаемся хотя бы в первом приближении разобраться с обоими этими аспектами. Как шла история церкви? Мы ведь уже говорили о том, что христианский Восток – это часть церкви, непосредственно унаследовавшая эллинскую культуру, по отношению к которой римская культура, включая культуру мысли, была во многом вторична. Восточное христианство – это практически изначально те самые греки, любители философии. Рим же в области мысли сильно зависит от греков. Практически единственная самостоятельная сфера знания и мысли, созданная самими римлянами – это наука юриспруденция. Мы знаем, что римское право и по сей день лежит в основе законодательства во всем мире. И, безусловно, римский юридизм повлиял на строй христианства. Взять тот же институт соборов: сама та идея, что можно иметь легитимный коллегиальный орган, который будет решать, как верить – вполне римская идея, и в масштабах империи она была реализована именно римским императором Константином. Много в этом смысле перенял у Рима и Юстиниан. Можно даже сказать так: если благодаря грекам христианская церковь формировалась как философская школа, то благодаря Риму она формировалась как юридическая система. Это две ее разные грани наряду с прочими.

Пожалуй, можно сказать, что в догматическом процессе церкви, шедшем до VIII в., который мы (столь же бегло) рассматривали в первом семестре, между Востоком и Западом существовало своеобразное (и сообразное их специфике) «разделение труда». В области самого содержания богословских идей Восток играл ведущую роль, а Запад сравнительно пассивно принимал генерируемые на востоке идеи. Из влиятельнейших (канонизированных и неканонизированных) мыслителей западными были Тертуллиан и Августин (Ириней Лионский жил на западе, но был греком). На Востоке же были и Ориген, и три «отца-каппадокийца», и Кирилл Александрийский, и его антиохийские оппоненты, и Максим Исповедник, и Иоанн Дамаскин – и это, разумеется, далеко не полный список. Но эта сравнительная идейная пассивность Запада не означала его полного богословского индифферентизма. Перенимая идеи, Запад в своем юридическом духе следил за тем, чтобы выполнялись предыдущие договоренности: если что-то принято на законном соборе, то гибельно это менять: ведь то, что принято Церковью, стало ее учением и, в силу этого, залогом спасения. Вот такой чисто юридический в своей сути ход мысли. Часто замечают, что все основные исторические ереси родились на Востоке. Действительно, с интеллектуально бурного – словно в самом своем воздухе насыщенного философией – Востока шел поток идей, под напором которого Римская кафедра, как правило, твердо стояла на легитимном, соборно принятом. В одной из самых трагичных историй, связанных с ересями – в VII в., когда вся церковь – и Восток и Запад, и император – поддались монофелитству, из епископов верным учению о двух волях во Христе остался только Мартин, папа Римский. (От ужасной участи своего единомышленника, простого монаха Максима, его спасло только высокое положение, но Мартин, как и Максим, получил от церкви прославление во святых с титулом Исповедника).

К слову говоря, есть мнение, что именно эта историческая твердость в приверженности соборным церковным решениям (которая, собственно, и есть ортодоксия, православие) и привела впоследствии к принятию Католической церковью догмата о папской «непогрешимости», т. е. даре безошибочности в вопросах веры (это произошло на Первом Ватиканском соборе в XIX в.). Католики в таком случае просто экстраполировали верность римской кафедры божественному откровению (и, соответственно, выражающему его церковному учению) на все последующие времена. Логика, в принципе, понятна: если это было многократно, то это говорит о соответствующем Божьем даре главе Церкви, епископу Рима, а дар Божий неотъемлем, так будет и всегда. Бог, так сказать, тоже юридически корректный Субъект и Своих обещаний не нарушает.

Итак, первый фактор, сформировавший в 1-м тысячелетии отличие Востока от Запада – наследие эллинизма с его уникальной интеллектуальной активностью. Но к началу 2-го тысячелетия ситуация изменилась, и стал перевешивать некий второй фактор различия. Это уже фактор чисто географический, и давайте с ним разберемся. Христианский Восток на своем западе граничит с христианским Западом, христианский Запад на своем востоке граничит с христианским Востоком, нет проблем, всё симметрично. А вот что расположено к западу от Западного христианского мира и что – к востоку от Восточного? Вот тут и различие. К западу от Западно-христианского мира лежит Атлантика, т. е. в цивилизационном и культурном смысле – ничего. А что лежит к востоку от Восточно-христианского мира? Целые миры в упомянутом смысле. А миры – это всегда полюса влияния. Здесь и Персия с ее огромным наследием, и арабы, активизировавшиеся с возникновением ислама; Индия, конечно, сильно дальше, но и она вносит пусть и сильно ослабленный, но ненулевой вклад. Но главное здесь, конечно, опасность экспансии, тем более, что империи не вечны и когда-то ослабевают. Ослабла и Византия, хранительница христианства на Востоке, и в конце концов то, что во время ее расцвета не удалось персам, позже успешно начали арабы и завершили турки: империя сжималась подобно шагреневой коже и в конце концов пала.

Понятно, что в таких условиях не до интеллектуальных занятий. И восточнохристианская мысль, достигнув пика где-то в VIII в., при Дамаскине (ко времени халифата, менталитет которого, кстати, сам тогда был свеж и как губка и впитывал все новое), византийское богословие далее уже практически перестало развиваться. Запад же в то же самое время беспрепятственно развивал собственную оригинальную богословскую традицию. В итоге к XIII-XIV вв., ко временам Фомы Аквината и Григория Паламы он полностью перестал интеллектуально быть «телегой», везомой восточной «лошадью». Дело дошло до того, что, напротив, западная мысль стала влиять на восточных интеллектуалов и набирать у них популярность: таковых называли «латинофронами», т. е. «латински мыслящими». Уже во время паламитских споров проявилось еще совсем недавно решительно невозможное: в них участвовали греческие богословы, одновременно православные и томисты.

Так ослабление византийской культуры вследствие пограничного положения подточило вместе с Византийской империей силы оберегаемого ею православного эллинизма. В Османской империи грекам уже решительно было не до богословия: для него нужны соответствующие институты коммуникации (академии, те же соборы и пр.), а какие христианские институты коммуникации под турецким игом? Развивалось только монашество, его мистико-аскетическое делание. Богословие же за отсутствием мыслительной практики законсервировалось, превратилось в повторение уже наработанного, в декларации «верности Преданию и отцам». В итоге мы с вами видим, какой смысл приобрело в языке слово «ортодокс», т. е. «православный».

Так, каждый по-своему в свое время, действовала эта пара очень разнородных, но равно объективных исторических факторов восточного христианства: эллинизм и пограничье. В итоге изначально более утонченный Восток оказался более уязвим и отдал пальму интеллектуального первенства Западу.

А что Русь? Она вошла в восточно-христианский мир, не успев освоить «греческой премудрости» и одновременно имея к востоку от себя не менее чуждый и экспансивный океан. Времени на складывание интеллектуальной традиции не оказалось: грянуло нашествие тюрко-монголов, империи, созданной Чингисханом. Здесь, конечно, надо иметь в виду, что ситуация была сильно не такой, как при османском господстве над греками. Постоянного пресса, «ига» в том виде, которое часто представляют, здесь не было. Русские формально стали частью империи Чингисхана, а с ее распадом – государства Улус Джучи или «Золотая Орда», но князья сохранили власть. По форме, очень грубо перенося терминологию из истории западного средневековья, русские князья были «вассалами» ордынских ханов. Это действительно очень грубо, потому что отношения «вассал – сеньор» на Западе предполагали договорное начало, каждая сторона имела свои права и обязанности. Здесь такого легитимизированного паритета не было. Однако Орда была религиозно терпима, даже когда (фактически уже к 14 веку) приняла ислам. К концу правления Орды на Руси значительно выросло количество монастырей, а богословская мысль, как потом и у греков под османами, не развивалась, но по другой причине: в условиях отдаленности от Византии не сложилось преемства ее традиции.

Надо сказать, что к тому времени было фактически три разные Руси: Московская, Литовская и Новгородская. Это очень интересная история, которую мы можем здесь обозначить только минимальными штрихами. Литовская Русь – очень интересное государственное образование: при литовской правящей династии население и культура были преимущественно восточнославянскими, русскими. Сами князья и вместе с ними остальные литовцы приняли христианство очень поздно, в XV в. (считается, что литовский народ принял христианство последним в Европе). Русское же население исповедовало православие и было более образованным. Первая печатная книга на русском языке была издана там лет на 50 раньше, чем на литовском. Это в Литву бежал от Ивана IV (Грозного) князь Курбский и спорил с ним оттуда в письмах, будучи в безопасности. Позже, к XVII в., Литовская Русь была поглощена более сильными и экспансивными соседями: Москвой и Польшей.

Новгородская Русь тесно контактировала с Европой и много у нее перенимала. Новгород хотя и не входил в Ганзу (торговый союз городов), но на его территории были какие-то ее рабочие органы, «представительства и офисы», как бы мы сейчас сказали. Иван Грозный страшно не любил Новгород, он видел в нем чуждое ему начало народоправства и при взятии жестоко расправился с ним, стремясь как можно меньше оставить памяти о всем ненавистном ему.

Московская Русь, которой Иван IV в XVI в. и правил, включала восточные русские земли, была ближе всего к Орде и исторически контактировала с ней намного интенсивнее, чем с Западом. Москва и унаследовала в наибольшей степени ордынский стиль правления и ордынский менталитет. Что это такое? Это «гиперцентрализация», характерная для образа правления самого Чингисхана. Завоеванные им земли стали на некоторое (хотя и достаточно короткое) время самым крупным в истории государством с непрерывной сухопутной территорией: от Японского до Черного моря с востока на Запад и от северорусских земель до Юго-Восточной Азии с севера на юг. У монголов была, в общем, теократическая идея власти. Хан считался посланником бога тюрко-монгольской религии Кёк Тенгри – «Синее Небо». Хан выполняет волю Тенгри на земле, а эта воля в том, чтобы все люди соединились под единой ханской властью. Таким образом завоевание мира для Чингисхана и последователей – можно сказать, эсхатологическая задача. Соответственно, ханская власть понималась монголами как предельно централизованная. Как мы уже заметили, ее идеология не предполагала договорных отношений с властью, вариант отношений с ней только один: подчинение хану есть подчинение Богу. Эту идеологию наследовали и государства – осколки империи Чингисхана, такие, как Улус Джучи, именуемый русскими Золотой Ордой, и, в свою очередь, осколками самой этой Орды.

Московская Русь, наиболее тесно контактировавшая с Ордой, также в большой степени перенимает этот менталитет. Исключительно большая роль центра в жизни становится его доминантой. Соответственно, правовое, договорное начало, предполагающее определенный паритет центра и не-центра, весьма слабо по сравнению с менталитетом Западной Европы, вобравшим в себя римское право и другие факторы, действующие в этом направлении.

В огромной степени это проявилось в деятельности Петра I. Мы привыкли считать его западником, и он действительно вводил западные институты и обычаи: от пресловутого брадобрития до академий, но стиль правления был вполне «ордынский» и даже местами жестче. Петр не отменил крепостного права, а только усилил его. Он не стремился создавать элементы гражданского общества, которые уже были на Западе. Хваленая «вестернизация» Петра имела чисто прикладную цель: ему как можно быстрее нужны были западные технологии, но не преобразование общества на соответствующий манер. И известно, как властно и жестко он форсировал этот процесс.

Все это можно описать языком исторической и политологической науки, но гений Пушкина потрясающе выразил это в одной метафоре прорубания окна в Европу. Не разбирание стены, даже не дверь, а именно лишь окно. Иногда думается: так до сих пор в окно и лазим.

Некоторые историки говорят, что альтернатива в виде постепенного «разбора стены», отделяющей страну от Европы, наметилась было при отце Петра Алексее Михайловиче и продолжалась при правлении Софьи. Это своя интересная тема, но история пошла так, как пошла. Нам сейчас важно то, что произошло с обществом в результате петровской «вестернизации»? А произошло следующее: поскольку эта вестернизация была поверхностной, соответственно, слой европеизированных людей сложился весьма тонкий. Основная масса людей, в первую очередь, крестьянство, оказалась не затронутой этим процессом (тем более, что сохранялось крепостное право). Европейские стиль жизни и идеи прививались в дворянстве, а затем в нарождающемся городском «третьем сословии» «разночинцев». И поскольку все-таки было внедрено систематическое образование европейского образца, на базе людей, имевших к нему доступ, прежде всего дворян и разночинцев, появился и европейски ориентированный интеллектуальный слой. Он оказался весьма плодотворным: мы все представляем, что такое русская культура начиная с конца XVIII в., каковы ее достижения в разных областях. Но слой этот в силу истории получился весьма тонким: высшее не покоилось на основании «среднего класса».

Различие между Россией и Западом проявилось в употреблении слова «народ», что заметил проницательный Бердяев. Что такое «народ» на Западе? Это – все, всё общество, начиная от монарха и кончая последним крестьянином. А как мы привыкли употреблять слово «народ»? Почти всегда если не явно добавляя, то подразумевая прилагательное «простой». При том, что сам этот «народ» не имел возможности осознавать себя как народ. Царь, дворянство – это уже не «народ». Получается, что «народ» противопоставлен некоему более высокому слою общества, людям, у которых больше досуга для того, чтобы заботиться не только о выживании, но и о чем-то ином. Чтобы всерьез мыслить и творить, нужен досуг, возможность жить, не заботясь только о выживании. И вот такие люди оказываются «не-народом».

Это расслоение многие мыслящие люди России ощущали, как несправедливость, и сложилась тенденция переживания вины по отношению к обделенным слоям: «мы можем себе позволить роскошь культуры, а у народа ничего этого нет, и мы тоже в этом виноваты». Это и есть пресловутый комплекс вины русской интеллигенции. Надо сказать, что само понятие «интеллигенция» на русской почве перестает совпадать с понятием «интеллектуалы». Интеллигент – это не просто тот, кто по жизни занимается умственным трудом. Это человек определенного настроя: остро ощущающий несправедливость, чувствующий ответственность за окружающую жизнь, озабоченный вопросами уровня «кто виноват?» и «что делать?»: что я могу и должен сделать для народа, чтобы ему помочь?» и т. д. Но это чувство ответственности нередко переходило в чувство вины. И типичным его выражением была идеализация «народа», усвоение человеку из «народа», простому человеку, черт, возвышающих его над самим «интеллигентом» и над «не-народом» вообще, т. е. над знатными, образованными и т. п. «Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения… Может быть, единственная любовь народа есть Христос…», писал Достоевский [1]. Нередко такие панегирики «народу-богоносцу» сочетались с одновременным самобичеванием интеллигенции «как класса», и даже не столько самих себя, сколько самой позиции человека, образованного. Эти люди «по определению» не богоносцы, а порой подчеркивалось, что от разума все беды. У того же Достоевского этот мотив тоже присутствует. Хотя его трудно найти, например, у Соловьева, о котором мы сейчас поговорим. Все это вполне известные, многократно проговоренные вещи, но их по сей день приходится доосмыслять.

Еще один аспект ментальности, в т. ч. религиозности русского образованного человека, формируется, как можно предположить, под влиянием упомянутой доминанты идеи центра и вертикали в русском сознании. Конечно, любая подлинная религиозность есть центрированность, ориентация на Предельное, Единое, Бога как на центр. Предельно ориентирована и теология, и философия, по крайней мере, классическая (только философия устроена более индивидуалистично и не является делом Церкви как сообщества веры). Но главное здесь для нас, что, мысля отношения Бога и человека, и теология, и философия могут по-разному ставить акценты. В частности, можно делать акцент на общих принципах действия этого центра – Бога или по-другому называемое Предельное – в отношении человека, а можно – на то, что происходит со стороны человека. Можно развивать дискурс о Самом Боге, Его свойствах, характере действия и т. д. А можно сфокусировать внимание на самом человеке, его самоощущении в мире, надежде, вере и т. д., понимая при этом, что на всем этом неизбежно лежит отпечаток его конечной природы и неполноты. В первом случае мысль будет неизбежно более умозрительной, выходящей за пределы доступного опыта, чем во втором. А этот второй случай, собственно, и есть то, что мы с вами назвали антропологическим поворотом в европейской мысли, включая мысль религиозную.

Есть основания считать, что в целом русской религиозной мысли было интереснее именно умозрения относительно Бога как центра ее устремления. Конечно, сами менталитет и религиозность сформированного к середине XIX в. русского мыслящего слоя сложны, и категорические обобщения делать не так легко. Но одно наблюдение, по-моему, трудно оспорить. В процессе ознакомления с европейской философией по состоянию на XIX в. мы неизбежно встречаем двух практически равновеликих гигантов: Канта и Гегеля. Они очень разные. Гегель, собственно, и мыслил в немалой степени «против Канта». Но русская мысль практически сразу склоняется в чем-то важном именно на сторону Гегеля, можно сказать, попадает в поле Гегеля, а не Канта.

В чем, собственно, это важное различие? В фокусе мысли Канта был сам человек, его мышление, познание, мораль, надежда. И познавательная способность человека, согласно Канту, ограничена сферой чувственного опыта, фиксирующего явления. Например, мы не можем говорить о мире в целом как о реальном объекте: нам даны в ощущение только фрагменты реальности, а «мир» как объект в ощущение нам не дан, это, пусть и необходимая, но наша идея, обобщение ума. То же относится и к Богу и даже к моему «я», «душе». Да и в сфере чувственного опыта, воздействующих на нас объектов нет никакой гарантии точного знания: между явлением и «вещью-в-себе», вещью, как она есть на самом деле, всегда остается зазор. Поэтому познающий субъект строит картину реальности фактически только как некую, как бы мы сейчас сказали, модель. А какая реальность на самом деле, мы знать не можем, мы можем только надеяться на соответствие ей нашей картины. И в этом незнании для Канта заключается свобода, потому что никакой самоочевидный и общеочевидный результат нас не предопределяет. Мы, в конечном итоге, сами, на свой страх и риск выбираем, в каком мире нам жить: как его мыслить и как в нем поступать.

Гегель же, наоборот, стремился построить единую картину мироздания и его центрального принципа. По Гегелю, все мироздание – это воплощение некоего абсолютного духа или абсолютной идеи, которая сама (и, соответственно, воплощающее ее мироздание) претерпевает непрерывное развитие. Это фактически пантеизм (хотя, поскольку Гегель не называет абсолютную идею Богом, более строгий термин – «панлогизм», от «логос» – идея). Все, в конечном итоге, едино и подчиняется законам развития абсолютной идеи). Но важно, что эти законы принципиально познаваемы. И их познание и обеспечивает человеку его свободу. Многие из нас проходили марксистскую философию и в памяти осталось выражение «свобода есть осознанная необходимость». То есть, чтобы стать свободным, надо познать эти неуловимые исторические законы мироздания. Мы, разумеется, не можем их изменить, но если мы их познаем, то сможем их оседлать и ехать на них сквозь историю, используя их в своих целях. В этом и есть свобода.

Обратим внимание на то, что у Канта совсем другая свобода, другое ее понимание. Это свобода выбрать и поступать соответственно своему выбору, но без гарантированного результата, успеха. Гегелевская же идея свободы больше похожа на идею власти, это прежде всего возможность осуществлять задуманное. Это принципиальная разница. Гегель и задавался целью преодолеть Канта, выработать систему, альтернативную кантианской, в которой зазор между нашим знанием и реальностью создавал невыносимую для него (и многих других) неопределенность.

Обе концепции в их конкуренции дожили до наших дней, постоянно развивались, давали ответвления. Но нам важно, что в русской мысли Гегель со своей идеей центрального принципа мироздания прижился больше, чем Кант с его идеей ограниченности человеческого знания. Собственно, марксизм, который столь роковым образом был принят в России в качестве руководства к действию, правомерно рассматривать как частную версию гегельянства, только сугубо материалистическую, в которой неумолимая необходимость, движущая сила развития и истории переносится в область производственных отношений. И революция, переделка мира – это и есть во многом результат познания этой необходимости, игра на ее стороне, с целью помочь ей осуществиться.

В то же время, гегельянство прижилось в русской мысли не только в таком агрессивном обличии, но и в области собственно интеллектуального, философского поиска общего принципа бытия, гаранта единства бытия, причем принципа познаваемого, и не просто познаваемого, а уже данного человеку в некой первичной интуиции, но требующего прояснения и на уровне разума, чтобы он стал самоочевидным для всех, в чем и есть смысл и цель подлинной философии.

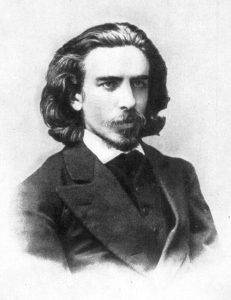

Таковой была позиция человека, которого можно считать родоначальником русской религиозной мысли – это Владимир Сергеевич Соловьев (1853 – 1900). (Это не значит, что в России не было серьезных и ярких мыслителей до Соловьева, но именно он задал некий мейнстрим). Итак, Соловьев полагал, что в человеке есть интуиция божественного, которую можно актуализировать и развить, если научиться выражать это знание вербально. Смежная идея, также ставшая сквозной в русской религиозной мысли, состоит в том, что религиозная вера проистекает из опыта. В общем виде, это верно: все в человеческом сознании проистекает из того или иного опыта. Но здесь имеется в виду весьма специфический опыт: мистическое переживание Божественного, имеющее характер очевидности, исключающей сомнение. Возникает вопрос: ведь это опыт очень немногих, и кого тогда называть верующими? Только этих немногих?

На западе богословы, находящиеся под влиянием Канта, понимали веру более универсально, как феномен, доступный любому человеку. Они больше акцентировали момент сомнения, неизбежный для человека в силу его конечной природы. Да, возможен мистический религиозный опыт, он реально изменяет жизнь человека, а нередко и вокруг него. Однако наличие этого опыта не зависит от человека: с кем случилось, с тем случилось. А если с кем и случилось, то не может несовершенный человек в конечном несовершенном мире все 100% времени находиться в ощущении очевидности божественного присутствия, как и вообще он не может находиться в каком-то одном внутреннем состоянии. Эмпирической реальности, в которой живет человек, свойственна неопределенность, изменчивость, и жизнь словно уносит, вымывает эту очевидность: моменты уверенности и сомнения сменяют друг друга. Но вера – это устремленность к предельному перед лицом всей этой переменчивости, неопределенности и риска, это «мужество быть» перед лицом риска, сомнения, остающейся дистанции; этим она отличается от знания, которое есть близость. Вера – это скорее надежда, чем очевидность. Кант писал: «Я вынужден был ограничить знание, чтобы дать место вере».

Соловьев и наследующие ему русские философы, напротив, ставили своей целью построение самоочевидной, несомненной системы знания, основой которой должен быть мистический опыт. Понятие свободы как происходящей из незнания было чуждо русской мысли. Во всем этом они были антикантианцами, и к их отношению к Канту у нас еще будет повод вернуться. Сам Соловьев свидетельствовал о своем опыте мистических встреч с некой божественной сущностью в женском образе, которую он ассоциировал с библейской премудростью, Софией по-гречески.

Слова о Софии и от ее лица есть в книгах Премудрости Соломона (7:21-25, 9:2) и книге Иисуса сына Сирахова (24:3). Соловьев утверждал, что ему являлась именно эта София. Что она такое? И Соловьев, и другие философы, продолжавшие софиологию, выражают это весьма сложно. Говоря в общем, это некая опосредующая сущность между Богом и человеком и, шире, Богом и миром. Он называл ее «материей Божества», «вечной женственностью». Единство мужественного начала (Логоса) и женственного (Софии) есть некий божественный гарант всеединства мира в его становлении, эволюции. В частности, Соловьев связывал с Софией всю мудрость, заключенную в человеческой культуре и выражающую человеческую интуицию божественного. Таким образом, эта мудрость и божественная, и человечная, это божественное, воплощенное в человечестве. Богочеловечество, единство божественного и человеческого – вот еще одна стержневая тема русской религиозной мысли.

Понятно, что Соловьёв не мог, да и не стремился быть официальным церковным богословом. Хотя он ставил своей задачей в том числе и раскрытие церковных догматов, он не считал себя связанным какими-то рамками строгой, фиксированной догматики, задачей хранить в неизменном виде Предание. Он оставлял за собой и другими право на творчество в области богомыслия. Сама идея Софии в таком виде не вписывалась в рамки классической церковной догматики. В ортодоксии библейскую Софию-Премудрость считали образом или Христа, или Девы Марии, неким ветхозаветным предчувствием или пророчеством о них. В любом случае Софию не понимали как самостоятельную сущность. Но Соловьев был не церковный богослов, а свободный философ. Идея Церкви как хранительницы неизменного предания ему, судя по всему, не была близка. Он просто стремился, как считал нужным, показать, с одной стороны, укорененность догматов Церкви в мистическом опыте, а с другой стороны – то, что о них можно говорить с образованными людьми на их языке.

Поэтому немудрено, что многие его идеи воспринимались как еретические. А нестандартных идей у него был целый комплекс, он распространялся даже на сферу политики. Например, одно время он призывал к соединению церковной власти Римского папы и светской власти русского императора. По его мысли, содружество этих двух начал позволит человечеству реализовать свои потенции и, в конечном итоге, приблизит восстановление всеединства. Впоследствии он отказался от этой идеи, осознав ее утопичность.

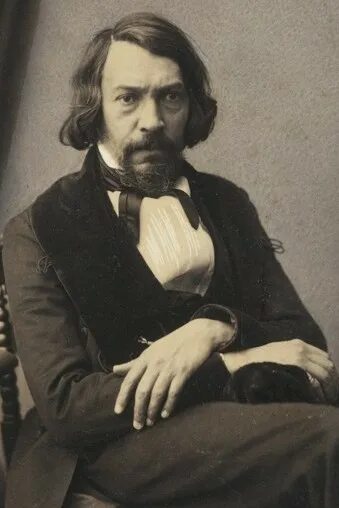

Но в России в XIX в. появились мыслители и другого устремления, подчеркнуто церковного и православного. Отступив примерно полвека назад от Соловьева, мы увидим яркую фигуру Алексея Степановича Хомякова (1804 – 1860). Хомяков был человеком, для которого были очень важны идеи Церкви и церковного Предания. При этом он задавался вопросом идентичности православия. Вот, мы говорим, что мы православные, и только православие хранит в неповрежденности Предание Церкви. Мы живем как-то по инерции и себя не осознаем, а надо осознать. Хомяков задается вопросом идентичности: что такое православие, что такое Церковь? Чем она отличается от западных исповеданий: католичества и протестантизма? Чем она лучше, почему именно она хранит предание, а другие исказили?

Здесь Хомяков в своем роде оказывается в общеевропейской тенденции поиска идентичности, набравшей силу к середине XIX в. Только к востоку от России этот поиск лежит в светской области, в политической и культурной сфере. Это время, когда просыпается национальное самосознание, но одни народы имеют свою государственность, а другие не имеют – ведь это время империй: Российской, Австро-Венгерской, Османской, а в империях государствообразующим является лишь один этнос (или два, как во втором случае). Но и остальные народы вдруг начинают думать: а почему мы сами (чехи, словаки, поляки, украинцы, хорваты, сербы, греки и др.) не имеем своего государства, чем мы хуже? Это всегда связано с постановкой вопроса «кто мы?», с поиском идентичности.

Хомяков – человек, который задался аналогичным вопросом в религиозной сфере области: что такое православие? Он жил в ситуации, когда православие, хоть и считалось основным вероисповеданием империи, в самых разных сферах – от управления до образования – находилось под влиянием западных конфессий, и его идентичность еще надо было отыскать.

Хомякова и Соловьева можно считать двумя родоначальниками разных направлений в русской религиозной мысли: акцентированно церковно-православного, связывающего себя с мейнстримом Предания, и более свободного в своем поиске. Можно с определенной долей условности назвать эти направления соответственно богословским и философским. Дальше мы будем стараться рассматривать их параллельно в их сходстве и различии, в их очень интересном и подчас драматичном взаимодействии. Следует также оговориться, что самого Хомякова на официальном уровне считали еретиком, о чем также поговорим в следующий раз.

Одна из трех лекций об историческом контексте формирования русской православной мысли

Преподаватель Колледжа «Наследие»,

магистр богословия, к.т.н. Матвеев Д.Б.

Примечания

[1] Достоевский Ф.М. Дневник писателя.